1.文化財IPMとは

1970年頃から臭化メチルと酸化エチレンの混合ガスが広く用いられていましたが、2004年末の臭化メチル全廃により、文化財の生物被害対策としてIPM(Integrated Pest Management、総合的有害生物管理)が進められるようになりました。

文化財IPMとは、生物被害防除のために、①博物館・美術館・資料館・図書館等の建物において考えられる有効で適切な技術を合理的に組み合わせて使用し、②展示室、収蔵庫、書庫など資料のある場所では、文化財害虫がいないことと、カビによる目に見える被害がないことを目指して、③建物内の有害生物を制御し、その水準を維持することにあります。

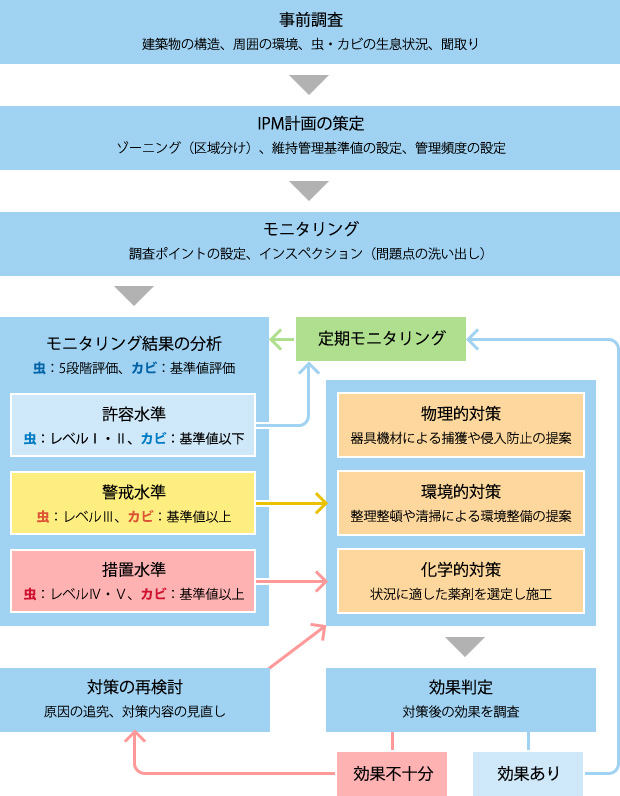

2.文化財IPMの手法

3.ゾーニング

施設全体で同じ管理を行うのではなく、区画分けを行い、重要度に応じた管理を行います。

- ・清潔エリア

- 収蔵庫、収蔵庫前室、展示ケース内など

- ・準清潔エリア

- 展示室、一時保管室、写真場、研究室など

- ・汚染エリア

- 出入口(風除室)、荷解梱包室、資材搬入口など

4.虫のモニタリングについて

- ・目視調査

- 虫の生息や痕跡を、ライトやルーペを使用して、目で観察しながら調査します。

- ・トラップ調査

- 主に歩行昆虫用トラップ(床置き)を7~10日間配置し調査します。回収したトラップは、捕虫数と種類を同定して報告します。飛翔昆虫類を調査するライトトラップや誘引して特定の虫を捕獲するフェロモントラップなどもあり、調査対象により使い分けます。

5.カビのモニタリングについて

- ・目視調査

- カビの被害や痕跡を、ライトやルーペを使用して、目で観察しながら調査します。

- ・スタンプ法

- 収蔵庫内の棚や展示ケース内の壁面などを、スタンプ培地を使用し調査します。直接資料のカビを調査する場合は、綿棒拭き取り法による調査をします。

- ・慣性衝突法

- エアーサンプラーにより吸引し、空気中のカビを調査します。

6.モニタリング結果について

虫やカビのモニタリングによる結果を分析して評価します。評価が水準を超えた場合は、各方面からの対策を提案します。対策の効果は、PDCAサイクル「P(Plan)-D(Do)-C(Check)-A(Action)」により評価します。

7.化学的対策一覧

- 各種薬剤を取り揃えております。

用途に応じてご提案いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

なお、炭酸ガス製剤のブンガノンおよびライセントは、2025年3月末をもって取扱いが終了となっております。

8.物理的対策

- ・隙間対策用ブラシ

- シャッターや扉の隙間にブラシを取付けることにより、防虫、防カビ、防風、防塵に効果を発揮します。